为你推荐

换一换-

5.020240601刘在石,李孝利

-

第13集Pani Bottle,郭俊彬,李沅知

-

20240525龚琳娜,伯远,梁龙,焦迈奇,陆柯燃,袁昊,嵇嘉禾,郭颖

-

20240601郭麒麟,毛不易,魏大勋

-

20240601蔡卓妍,杨迪,刘宪华,徐明浩,黄子弘凡,吴奇隆,金晨,成毅,魏大勋,张韶涵,朱梓骁,丞磊,蔡文静,毛晓彤,陈立农,谢霆锋,马天宇,宋雨琦,宁艺卓,黄仁俊,章昊,文俊辉,钟辰乐,王怡人,董思成,钱锟

-

5.020240601何炅,檀健次,李雪琴,秦霄贤,王鹤棣,黄明昊,蔡文静,赵小棠,冯禧

-

20240601中范丞丞,大张伟,杨和苏,法老

-

第3期

-

20240601张国立,苏有朋,张新成,蓝盈莹,薛凯琪,袁和平,此沙,林允,刘学义,许凯,毛晓彤,徐帆,马思纯,丁勇岱,许亚军,唐嫣,贾乃亮,黄磊,尼格买提·热合曼,李光洁,沈腾,刘涛,秦海璐,杨紫,张若昀,李晨,黄渤,关晓彤,何炅,董彦麟,毛坚,孙涛

-

20240601宋丹丹,王鹤棣,张新成,李雪琴,徐志胜,汪苏泷,孟子义,吉娜·爱丽丝,王星越,单依纯,王子奇,董璇,沈月

-

第08集苍井翔太,石川界人,冈本信彦,堀江瞬,西山宏太朗,畠中祐,山下大辉,仲村宗悟

-

高分推荐202405319.0 卢洪哲,Defconn,金泰元,金光奎,徐仁国,李成宰,安七炫,梁耀燮,滑川康男,金永健,李太坤,金烔完,黄致列

-

20240601周杰伦,王鹤棣,刘畊宏,周延,布瑞吉,艾热,毛衍七,盛宇,孙旸,欧阳靖,王琳凯

-

9.020240531吴宗宪,欧汉声,陈汉典,阿达,LULU

-

20240531沈玉琳

-

第07集朴智允,张度妍,李恩在,金亨瑞,崔叡娜

-

2.020240601那英,汪苏泷,梁龙,杨丞琳,海来阿木,凡席亚,尚特·摩尔

-

202403312黄渤,黄晓明,尹正,张艺兴,陈赫,林更新,吴彼,王迅,郑恺,周奇

-

20240601马嘉祺,丁程鑫,宋亚轩,刘耀文,张真源,严浩翔,贺峻霖,蔡国庆,欧豪,侯雯元,杨迪

-

20240601韩雪,朱丹,王琳,郭碧婷,尚雯婕,何洁,戚薇,杨谨华,苗苗,蔡文静,柳岩,刘忻,郭书瑶,郑妮可,周蕙,郭颖,张予曦,管乐,陈丽君,黛薇卡·霍内,孙夏玲,莎夏·斯隆,玛丽·克莱姆布雷瑞,乔伊丝·若纳唐,周扬青,韩懿莹,蔡诗芸,谢金燕,萨顶顶,袁娅维,赵奕欢,陈昊宇,吴恙,李溪芮,李嘉格,万妮达

-

20240531李晨,郑恺,沙溢,白鹿,周深,范丞丞,宋雨琦,张真源,刘涛,杨天真,郑业成,张艺凡

-

20240531吉克隽逸,张信哲,黄誉博,赖美云,张星特,薛凯琪,杨坤,王赫野,陈楚生,罗大佑,汪苏泷,徐佳莹,杨宗纬,姚晓棠,张碧晨,周柏豪

-

20240601丞磊,高叶,黄子韬,孟子义,那英,田嘉瑞,吴镇宇,徐志胜

-

202404041邓超,陈赫,鹿晗,范志毅,董宝石,王勉,蔡国庆,李维嘉,荣梓杉

-

20240601张颂文,林家川,曾舜晞,马嘉祺,周一围,姚童,王乐夫,姜珮瑶,哈妮克孜,隆妮,冯兵,程金铭,令卓,刘惜君

-

20240526杨皓如,小龟,刘涵竹

-

20240531陈楚生,苏醒,王栎鑫,张远,王铮亮,陆虎

-

10.020243010蒋敦豪,鹭卓,李耕耘,李昊,赵一博,卓沅,赵小童,何浩楠,陈少熙,王一珩

-

20240601朱丹,郑恺,张颜齐,刘一阳,伯远,李湘,周奇奇

-

20240601常华森,大左,贾静雯,沈月,郭麒麟,杨迪,杨芸晴,于志凌

精彩评论

-

有庄架纯回复又一档节目出圈,拯救式微书画,传达大美

2023-06-21 07:54:57来源:媒体内参—文静主编

文/白芷

从清流到潮流,传统文化开始流行!

中国人民特别是青少年对社会文化的信心、认同感和归属感迅速提升。长期积累的文化节目越来越多、越来越优秀、越来越时尚。其背后是平台和制作方对用户需求的敏锐捕捉、对文化传承的坚持、对节目内容和形式创新的追求。

从“媒体内参”来看,北京卫视是这方面的代表。生活在文化底蕴深厚的北京,捡起来就是一件文化瑰宝。正如北京广播电视台副总编辑徐滔在2021年资源推介俱乐部中所承诺的那样,北京卫视2021年将“紧紧围绕民生、文化两个关键词”,最大限度地发挥拥有独特的资源优势。”就这样,骨子里的深厚内涵和文化积淀在北京卫视的节目中肆意流淌。

所以,在《我在颐和园等你》《上新了·故宫》《遇见天坛》《了不起的长城》,我们可以感受到依托一座城市所传达的千年文化的魅力和新奇。第二季新上线的《书画里的中国》让《传媒内参》再次感受到了独立中国人的浪漫与力量。这与《书画里的中国》节目的古今对话的诚意密不可分。

产地:

品牌与文化的邂逅

国潮势头强劲,国风文化遍地开花。据《百度2021国潮骄傲搜索大数据报告》显示,国风影视综艺近十年关注度同比增长67%。优秀文化节目的价值逐渐被认可。

很多与传统文化相关的本土品牌和节目都在思考如何共同创造一种适合当下的表达方式。《书画里的中国》就是在这样的时代背景下诞生的,并创造了节目的外延和核心与品牌完美匹配的同步趋势。

作为慢文化剧,《书画里的中国》在国潮热潮中起步,但当初负责节目业务的京视卫视副总经理兰琳却毫不掩饰对业务的担忧展望未来,“毕竟中国书画是一个比较小众的内容,所以我不太确定它是否能得到企业的支持。”

投资关系到一个项目的生死。对于不能取悦部分观众的品牌广告,才是节目上线的关键。最初,这对于具有创新主题的《书画里的中国》来说是一个不小的考验。要落地,必须有品牌的支持。而能否做到气质的契合,也会影响节目的呈现效果。

思索良多的时候,兰琳结识了同样热爱书法的北大校友、中粮集团的王志英和中茶集团的尹建豪,三人一拍即合。

作为国家级媒体和国有企业,北京卫视和中粮集团都承担着传播中华传统文化的社会责任。而茶与书画也是天作之合。中粮旗下的中国茶品牌与《书画里的中国》的文化属性有着天然的高度契合。最终,从中国茶叶漫长的产品线中,选定“大红饮”作为节目标题;“自古无书画无印刷”,有了“大鸿印”,《书画里的中国》应运而生。

良好的开端意味着《书画里的中国》成功了一半。

复活:以书画为媒介,

恢复千年文化

《书画里的中国》,顾名思义。节目通过书画还原中华文明。作为历史的记录,作为文化传承的独特载体,书画是一扇真正的窗口,让我们打开尘封的历史,感受时代脉络。

除了节目内外与茶饮品牌文化的高度契合外,《书画里的中国》的每一步设定和创新也恰到好处。

场景中,节目在位于万寿寺的北京美术馆进行了呈现。从万寿寺门外的一棵树、一扇门,到北京美术馆的每件藏品、文物,背后都有着不为公众所知的故事。这种历史感,再加上“茶画社”老板王刚充满文化和故事的声音,很容易将观众带入欣赏书画的情境中。

从内容上来说,《媒体内参》对每个节目都有全面、清晰的看法。这种清晰的层次体现在每期整体不同主题的设置上,从活力到随后的共同之美、世界、时尚、豪情、知音、真爱、心灵自在、哲学、魅力。每个主题都在从不同层面传达节目想要引领的价值观和文化取向。

此外,“茶画社”老板王刚每周都会推出一个小视频《基础书画入门》,向大众讲解一些书画知识。

每期内容详实,从大家的字画欣赏,到万寿寺不同院落的集体品茗、赏画,穿插着难得一见的乐器演奏、青春戏剧和契合的朗诵。题材、武术表演等。每一幅画、每一个表演都再现了几千年前的生活细节和风土人情。以小见大,通过每期内容的设置,我们实现了复兴传统文化、与文人诗人对话、触摸过去的机会。

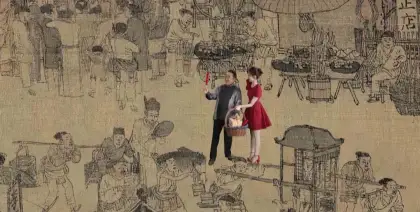

让这段对话和感受更加生动真实的是,节目在形式上采用了3D再现技术、数字动画等形式。这使得展览中每幅古画中的人物都能动起来。此外,科技的应用实现了“人在画中游”的场景,客人可以在画与画之间自由穿梭。

比如第一期节目中,佘诗曼一出场就“穿越”成《早春图》,近距离观察画中风景。通过3D再现技术,《早春图》飞翔的鸟儿栩栩如生,小溪潺潺,一家人在山中漫步,云山雾绕的早春景象跃然纸上。

丰富的内容和多变的形式让每一期节目在不知不觉中结束。而青春与优雅的质感相结合,让人流连忘返。随手打开某个翻页,“这么有深度的文化节目太少了”、“比想象中有趣”、“反复出现很容易引起同理心”、“确实增长了知识”、“看完节目,我知道什么叫生宣、熟宣、半生宣”……这样的评价还有很多。

节目的诚意与否,是观众直接感知的。除了娱乐之外,总要有一个人用真诚来唤醒和传承文化。在这方面,《书画里的中国》迈出了坚实的一步。

流畅:主题符合客人,

超越审美的重新输出

内容和形式的创新,让《书画里的中国》成为文化传承和普及的起点。节目嘉宾的选择也是有特殊考虑的,既要保证书画欣赏的专业性,保证内容的顺利开展,又要保持观众对节目独特风格和高雅的接受度。

看完节目后,《媒体内参》认为,《书画里的中国》在审美的高度和传播的广度之间找到了平衡点。即从“书画社”老板到助理,从专家到明星,大家配合默契,各司其职,各有所长。

从专家评选上,每一期都会根据不同的题材和画卷,选出相应的书法家、文化专家、美学家、美术史家、历史学家、评论家等。

每个节目都会邀请当代知名书法家为节目题词。节目一开始,书法界泰斗沉鹏先生就题写了节目的标题,并写下了节目第一期的主题“活力”。《活力》节目一开始就在书画界引起不小的轰动。

每期节目的“题词”环节,都成为了节目非常有趣的“图案眼”。胡康美、刘洪标、陈振联、曾来德、张旭光、邱振中等都是当代著名书法家。如此多的书法名家一一出现在节目中,诠释经典美学,为节目书写关键词,不仅体现了节目专业性的高度,也体现了书画艺术界对节目的高度认可。。

与节目第三期一样,为了契合“大美世界”的主题,节目邀请了文化学者李波,详细讲解了《千里江山图》作者的传奇经历。天才少年王熙孟。徐力从青金石等绿色山水画中使用的材料入手,讲述了古代绘画背后的材料历史,并介绍了北宋发达的“快递业”、占全国三分之一的生动故事。世界GDP。

从飞行嘉宾的选择上来看,《书画里的中国》并没有遵循流量至上的市场规律,而是严格遵循内容至上、调性一致的需求。

比如“共同的美”这个主题,大家欣赏的是《宫乐图》。画面中,派对上的名媛们都佩戴着乐器,而节目选定的嘉宾正是女团出身的吴宣仪。节目中的吴宣仪有着双层身份。第一层代表年轻观众的视角,带领大家跟随“书画社”大师专家的讲解,了解书画中的故事。第二个层面,吴宣仪作为节目参与者,适合当前以女性为主的书画及主题展览时期,以适龄人物的身份参与话剧表演的再现,着力扩大节目的传播力和影响力。验收。

符合主题的嘉宾甄选贯穿于节目每一期,用创新的方式,结合高门槛,达到简单易懂、相得益彰的文化输出与传播效果以及曾经被大众视为高雅的书画文化。

也因此,《书画里的中国》真正让书画所承载的文化在现代社会流动起来,让其背后的故事流传到寻常百姓家。

升华:出圈的优雅文化,

驱动着走向未来的勇气

《书画里的中国》以书画为切入点,但不限于书画。

节目以创新的形式,将以往常在专家间传播的书画文物知识通过大众媒体走出圈子,引起节目外青少年对文物的关注,促使他们重新认识在他们成长的土地上孕育的文化。不同时代的风格。

这是一个探索中国是什么的过程,也是走向未来的基础。而这种过去与未来的联系只能在像《书画里的中国》这样的节目中才能实现,这些节目并不喧闹,而是旨在唤醒和传承传统文化。它带来的市场价值和社会意义是任何流量明星或娱乐内容无法比拟的。的。

节目中,以书画为基础对中国文物现状的探索和延伸,以及现实话题的抛出和思考,很容易引起观众的共鸣,尤其是引起了年轻人的关注。人们对文物的流向海外。就像节目中提到的藏在海外的《祭侄文稿》《照夜白图》一样,节目通过对此类字画的欣赏和解析,点出中国文物的遭遇,呼应了观众对国宝“回家”的期盼。也最终升华了节目的主题,让年轻人认识到文化除了了解之外,最根本的是要亲自去传播和保护。

一个项目是基于平台定位和从形成到落地的不懈运行。《书画里的中国》的出现并非偶然。一直致力于文化修养的北京卫视,一直专注于通过“微文化”传播大美,无论是本期节目中的万寿寺、书画,还是故宫、文创、颐和园,还有之前节目中的长城。北京卫视很善于利用自身的资源优势,聚沙成塔,气势虽小,一点一滴放大中华文化。这种聚焦,展现了新时代媒体人的家国情怀,以及以优质内容传播中华文化、引导年轻人积极价值观的责任感。

党的十八大以来,国家高度重视文化自信,提出新的时代课题。“四个自信”中,文化自信是更基本、更广泛、更深层次的自信,是更基础、更深层次、更持久的力量。中华文化延续着我们国家和民族的精神血脉。它需要一代又一代地传承、一代又一代地保护,更需要与时俱进、推陈出新。

这种文化自信不仅与当今文化的繁荣有关,更与五千年历史的文化积淀密不可分。北京卫视选择《书画里的中国》作为独特的切入点,体现了这种文化传承与创新的结合,最终实现了弘扬文化自信的引领作用。